Occitanie, Pyrénées-Orientales (66)

Llupia, Chapelle Notre-Dame de Vilar Milà

Édifice

Dans un site très ouvert de la plaine roussillonnaise, ne dominant que des prés, l’église Santa Maria de Vilarmilà, peu étudiée, peu documentée, est un édifice solitaire et mystérieux. Les premières mentions qu’on en trouve dans les sources ne remontent qu’au XIIe siècle : c’est à cette époque que l’évêque d’Elne, Udalgar de Castellnou (1130-1148) en fait donation à Santa Maria del Camp[1], à Passà, prieuré augustin qu’on appelle encore de nos jours lo monestir del Camp. Ce prieuré était une fondation épiscopale de la fin du XIe s. qu’il souhaitait sans doute aider ou favoriser. Une bulle du pape Alexandre III, confirmant en 1163 les biens du prieuré, nous donne cette information.

Mais l’église de Vilarmilà accuse une époque plus ancienne, sans nul doute du XIe s. en partie, et d’ailleurs sans préjudice d’une fondation plus ancienne encore. Le Vilare Milani, avec une église dédiée au Saint Sauveur, est en effet déjà cité au Xe s. (974, 982, 990) et doit représenter un terroir habité, possédant déjà une église, à laquelle celle-ci aurait pu venir s’ajouter, ou plutôt se substituer, l’église Saint-Sauveur n’étant plus mentionnée après l’an mil.

Son histoire ecclésiastique n’est pas non plus très assurée : un bref de Benoît XIII (Pierre de Luna, le dernier pape d’Avignon) l’aurait rattachée à la mense de la collégiale Saint-Jean de Perpignan en 1470, tandis que Santa Maria del Camp sera sécularisé en 1592 comme tous les prieurés augustins d’Espagne. Visitée au XVIIe s. par le père dominicain Narcís Camos[2], elle semble n’avoir plus alors que le caractère d’un ermitage. À la Révolution, elle se trouve, à tort ou à raison, entre les mains du seigneur du lieu, que des documents du XVIIIe s. désignent comme décimateur. C’est le marquis de Llupià, espagnol, qui, en tant qu’étranger, ne subit qu’un séquestre temporaire de ses biens. Les marquis actuels sont ainsi toujours propriétaires de l’édifice, qui a cependant été donné à bail emphythéotique à l’association diocésaine de Perpignan, en 1958. Une première mise à disposition pour le culte avait eu lieu au XIXe s., entre 1864 et les années 1890. Auparavant, l’église transformée en bâtiment utilitaire avait accueilli la réunion clandestine d’opposants au coup d’État de Napoléon III, arrêtés puis relâchés…

Telle que nous la voyons aujourd’hui, l’église porte tous les stigmates d’une histoire matérielle mouvementée, qui n’a pas, semble-t-il, été sérieusement étudiée[3]. La nef, notamment, simple vaisseau voûté, a subi un grand nombre de remaniements, discernables par les nombreuses strates de maçonneries de caractères différents repérables à l’extérieur sur son mur nord, dépourvu de toute ouverture. Peut-être certaines parties remontent-elles à l’époque pré-romane. L’abside est aussi épaulée par deux contreforts en briques, comme la façade ouest, signe d’une confortation rendue nécessaire par un épisode de destruction à l’époque moderne. La voûte de la nef est supposée ne remonter qu’au XIIIe s., du moins en raison de son profil en berceau brisé car, semble-t-il, effondrée, elle aurait été reconstruite dans les années 1950. Une étude menée selon les méthodes actuelles de l’archéologie du bâti s’imposerait pour établir toute la séquence des chronologies relatives. De multiples ruptures et remaniements peuvent être observés un peu partout.

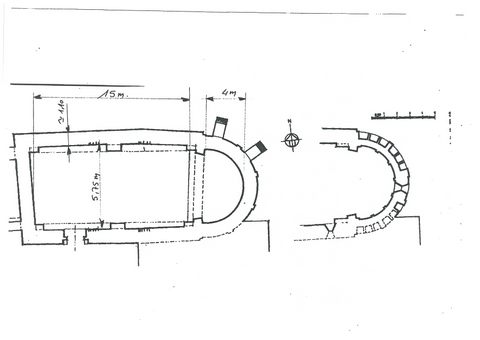

Le caractère le plus remarquable de cet édifice est son abside hémicirculaire, élevée et importante. À l’extérieur, elle est décorée en partie haute d’une suite de niches profondes, motif traditionnellement rapproché des caractères « lombards » du « premier art roman méridional », mais qui s’oppose à la si courante frise d’arcades plaquées peu saillantes, animant et rythmant le mur des absides et absidioles. Ici, les niches sont d’assez grandes dimensions, et profondes, produisant un effet d’ombre très puissant. C’est, en plus fruste, car les matériaux employés sont mixtes, briques, maçonnerie, enduit, le type que l’on rencontre dans les grands édifices de Cardona ou de Saint-Guilhem-le-Désert. Les niches sont soulignées en façade d’un arc en briques – sans doute matériau antique de remploi – qui retombe une fois sur trois sur une lésène en maçonnerie. La fenêtre d’axe appartient à ce parti décoratif, soulignée cependant par l’effet plastique inverse : elle s’ouvre sous une large voussure en enduit, claire, limitée par un petit cordon de briques à l’extrados de l’arc de la baie (détail typique de la première moitié du XIe s.) et par un cordon de pierres se raccordant sur les lésènes de part et d’autre. L’enduit est lisse, tandis que les parois de l’abside, faites d’une maçonnerie de galets peu travaillés, ont des joints couvrants soulignés par des traits de truelle simulant un faux appareil, détail également caractéristique du XIe siècle. Ces éléments sont d’une remarquable authenticité.

Un autre élément remarquable de cet édifice, quoique en moins bon état, est le portail qui s’ouvre au sud. Il se compose d’une archivolte à deux voussures, qui ne sont pas concentriques, celle de l’extérieur retombant sur deux courtes colonnettes posées sur un socle haut. La pierre de taille employée semble un calcaire marneux faible et friable, et les éléments sont assez altérés. Les commentateurs ont voulu voir dans cette porte, avec ses colonnettes, l’annonce des portails du siècle suivant. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, l’analyse archéologique de cet édifice serait à reprendre dans son ensemble.

Depuis de nombreuses années, une association locale œuvre à la conservation et à la restauration de cet édifice dont l’usage religieux n’est que ponctuel. Un programme établi par Sophie d’Arthuys, architecte, à qui l’on doit plusieurs restaurations soigneuses et élégantes d’églises dans les Pyrénées-Orientales, malheureusement décédée en 2012 peu avant le début des travaux, a été mis en œuvre pour la confortation des niches de l’abside (et le dégagement des deux niches côté sud, cachées par le mur du bâtiment en retour), ainsi que pour la restauration des contreforts en briques et des maçonneries adjacentes. Pour ce programme dont le seul partenaire public était l’État (DRAC du Languedoc-Roussillon), la Sauvegarde de l’Art français a apporté 4 000 € versés en 2012.

Olivier Poisson

Bibliographie :

J. Sagnes (dir.), Le Pays catalan, t. II, Pau, 1985 (Llupià, par P. Ponsich, p. 959-960).

R. Serres, Chapelles et églises oubliées de la Catalogne Nord, Prades, 1988, p. 55-56.

Catalunya romànica, XIV, El Rosselló, Barcelone, 1993, p. 246-247.

G. Mallet, Églises romanes oubliées du Roussillon, Montpellier, 2003, p. 155.

[1]Santa Maria del Camp, littéralement « Sainte-Marie du Champ [de bataille] »: allusion à un combat légendaire qui aurait opposé là Charlemagne aux Musulmans.

[2]Auteur du célèbre ouvrage El Jardín de Maria plantado en Cataluña, qui décrit les sanctuaires mariaux de Catalogne (1657).

[3] Étude, bien entendu, impossible à entreprendre dans le cadre de cette notice.